2.骨折の分類

(1)原因による分類

①外傷性骨折:骨が外力によって折られるもの

②疲労骨折:わずかの外力が繰り返し同じ場所に加えられて骨折が生じるもの

③病的骨折:骨に病的変化があり、ごく軽度の外力もしくはほとんど外力の作用なしに生じる骨折(老人性骨粗しょう症など)

④骨挫傷:関節面に外力が加わり、MRIで骨髄内出血・微細な骨梁の連続性の破綻が現れるもの

(2)外力の働き方による分類

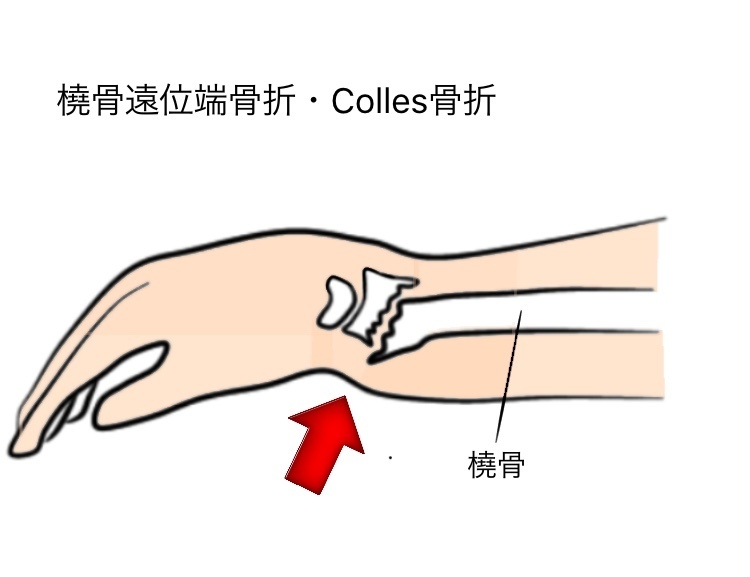

①直達性骨折:直接に外力が加えられた部位で折れるもの

②介達性骨折:外力が加えられた場所から離れたところで折れるもの

(3)程度による分類

①完全骨折:骨組織がその全周にわたって完全に断絶しているもの

②不完全骨折:骨組織の一部だけが断絶し、一部が連続性を保っているもの

(4)折れ方(骨折線)による分類

①横骨折 ②斜骨折 ③螺旋骨折 ④粉砕骨折 ⑤かん入骨折 ⑥剥離骨折 ⑦圧迫骨折

(5)骨が外気と触れているかどうかによる分類

①閉鎖骨折:骨が外気と触れていない骨折

②開放骨折:骨が直接外気と触れている骨折

3.骨折の症状

(1)局所症状

①痛み(疼痛):骨折線に一致した鋭い圧痛(圧迫するとそこが痛むこと)が特徴。

②はれ(腫脹):受傷2〜3日後が最も著明。折れた部位によっては腫れが見えないことも。

③変形:屈曲、陥没、短縮など。

④異常可動性:本来動かない部分が動いてしまう現象。

⑤コツコツ音(軋轢音):異常可動性により、折れた部分が触れあって音を出すこと。

⑥機能障害:歩けない、物を持てないなどの障害。

(2)全身症状

①発熱:通常高熱に至らず、遅くとも受傷から数日間で消失。

②ショック:顔面の蒼白、震え、脈拍が弱くなるなど。軽度の骨折では数時間で消失。

4.骨折の治療法

(1)保存療法

①整復

整復とは、転位した骨を正常の位置に復させることをいいます。

非観血的整復法(手術によらない)として徒手整復と牽引法(直達・介達牽引)に区分されます。

②外固定

骨がつく(癒合する)ように、皮膚の外から固定する方法をいいます。

包帯・絆創膏固定、副子固定、ギプス包帯固定などが挙げられます。

(2)手術療法

①観血的整復法

徒手整復が困難な場合に、手術により切開して直接整復する方法をいいます。

②内固定

骨がつく(癒合する)ように、金属などを使って骨折部を固定する方法をいいます。

プレート固定、ねじ(スクリュー)固定、髄内釘固定(キュンチャー釘、エンダー釘等)などが挙げられます。

③創外固定

開放骨折で、創部に感染の危険が高い場合などに内固定に代えて行われ、骨折部の上下にピンを通し、創外で固定器に固定する方法です。

5.骨折の治ゆ

(1)骨折の治ゆ過程

骨折の治ゆ過程は、一般に次のような過程をとります。

①血腫凝固期:出血、血腫、凝血

②肉芽形成期:線維芽細胞、肉芽組織の形成(1〜2週)

③仮骨形成期:骨芽細胞、結合織性仮骨、類骨組織、骨性仮骨の形成(3週)

④構造改変期:強固な骨への置換(4週〜)

(2)骨折の癒合日数

骨折の癒合などにかかる日数は骨折した部位の状態や年齢、治療法などによって異なりますが、古くからおおよその目安として、Gurlt(グールト)の表やColdwell(コールドウェル)の表があります。

◇GurltとColdwellの表(骨折の癒合日数)

(3)骨折後の主な合併症・後遺症

骨折後の主な合併症・後遺症として、関節拘縮・関節強直、癒合不全(遷延治癒、偽関節)、変形治癒、、脂肪塞栓症候群、感染(骨髄炎、破傷風など)、反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)、骨壊死、切断などが挙げられます。

【関連ページ】

◇後遺障害等級認定のポイント

◇むち打ち・骨折等による痛み・しびれ(軽度神経症状)の等級認定のポイント

◇交通外傷の基礎知識

◇治療先と後遺障害等級認定

◇むち打ち症・骨折等の治療の基礎知識

◇筋肉に対する末梢神経の支配の基礎知識