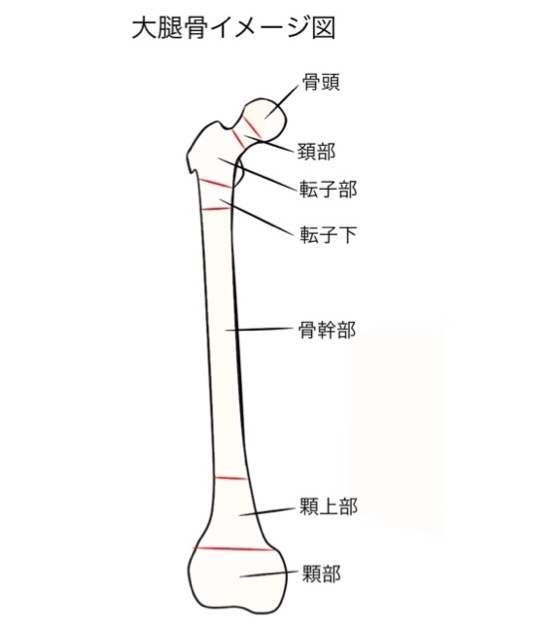

交通事故では衝突時や転倒時などに大腿骨を骨折してしまうことがあります。

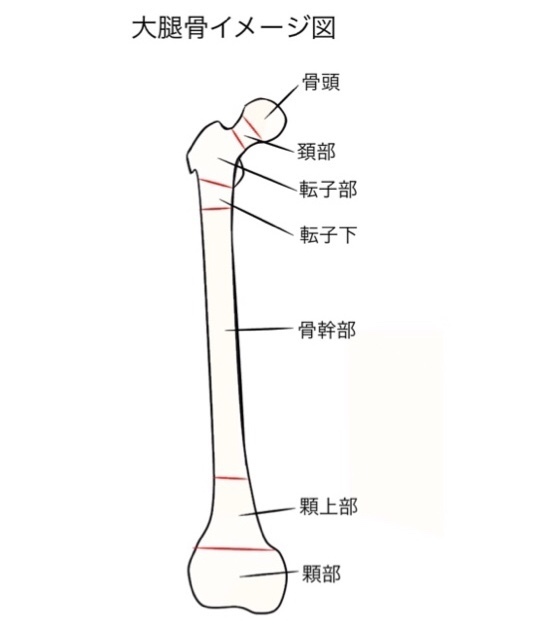

大腿骨の骨折は、骨折した部位などにより、大腿骨頚部骨折、大腿骨骨幹部骨折などに分けられますが、ここでは大腿骨頚部骨折の概要を記載しています。

1.大腿骨頚部骨折の概要

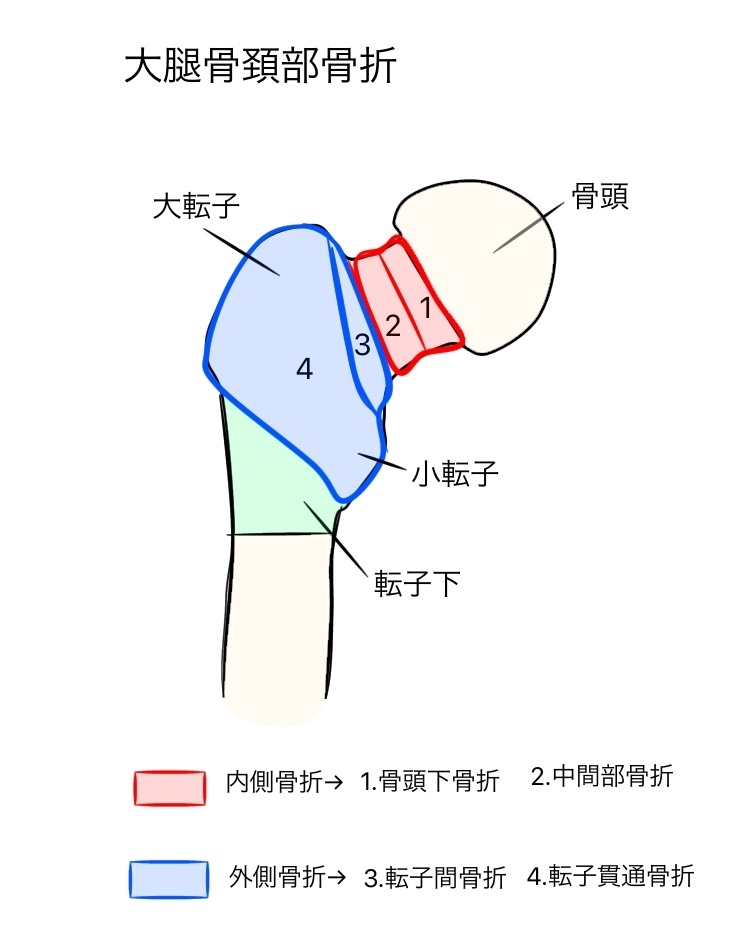

大腿骨頚部骨折は、高齢者に多い骨折で、骨折部位から内側骨折(関節包内の骨折)と外側骨折(関節包外の骨折)に分けられます。

外側骨折は比較的治療しやすいのに対して、内側骨折では内側に骨膜がなく、血行も不良であることなどから、骨癒合しにくく、後遺症を残しやすいと言われています。

2.大腿骨頚部骨折の治療

内側骨折も外側骨折も多くの場合に手術が行われます。内固定の材料として、スクリュー、コンプレッションヒップスクリュー、エンダー釘などが使用されます。

偽関節や、合併症(肺炎、老人性痴呆、関節拘縮、褥瘡など)を避けるために早期離床が必要な高齢者などの内側骨折では、大腿骨頭を切除して人工骨頭(耐用年数は15〜20年)を挿入する人工骨頭置換術が行われることがあります。

内側骨折ではおおよその目安として、治療開始から約3〜4ヵ月後に骨癒合が明らかになった時点から体重の部分荷重による松葉杖歩行を始め、その後徐々に荷重を強めながら約6ヶ月後には補助具なしに体重全負荷の状態で歩行可能になると言われています。

3.後遺障害等級との関係

(1)認定基準

大腿骨頚部骨折に関する後遺障害の認定基準は、下記のとおりです。

◇疼痛等感覚障害(受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害)

(2)認定される等級

大腿骨頚部骨折により股関節に一定の可動域制限(健側の3/4以上制限)などが残った場合には、12級以上の等級が認定されます。

可動域制限が認められない場合でも、痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。

(3)参考事例

①大腿骨頚部骨折後の可動域制限・痛みについて自賠責後遺障害10級から8級に変更された事例

②大腿骨頚部骨折後の可動域制限・痛みについて自賠責後遺障害14級から10級に変更された事例

③大腿骨骨折・下腿開放骨折・足関節骨折等後の関節機能障害等について自賠責併合8級が認定された事例

④右大腿骨骨幹部骨折等後の右下肢痛について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例

【関連ページ】