〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303

営業時間 | 9:00~19:00 |

|---|

定休日 | 日・祝日 |

|---|

下肢の後遺障害は、「欠損又は機能障害」、「変形障害(大腿骨又は下腿骨)」、「短縮障害」、「醜状障害」 の4つに大きく分けられます。

ここでは、下肢の欠損障害・機能障害の内容と認定基準について、まとめています。

【自賠法施行令別表二】

| 等級 | 後遺障害 | |

| 欠損障害 | 機能障害 | |

| 1級 | (5) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | (6) 両下肢の用を全廃したもの |

| 2級 | (4) 両下肢を足関節以上で失ったもの | |

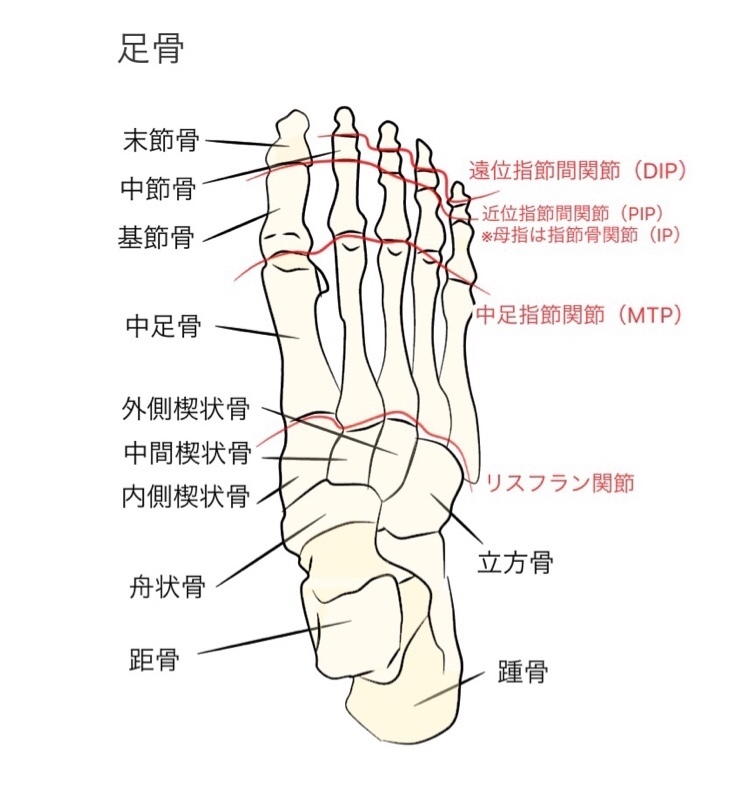

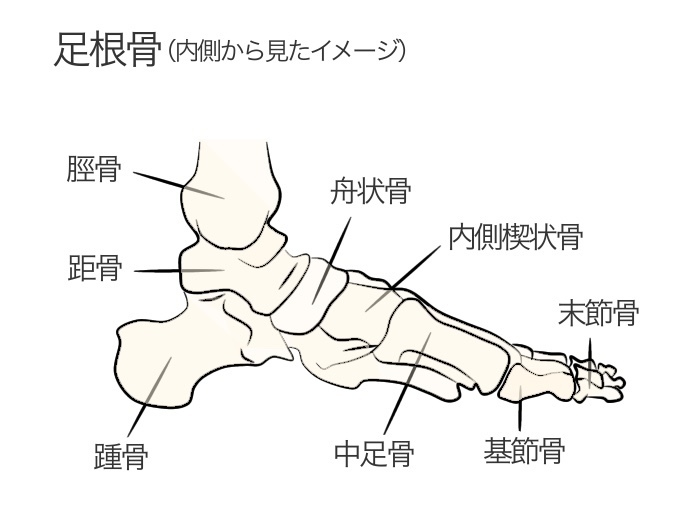

| 4級 | (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |

| 5級 | (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの | (7) 1下肢の用を全廃したもの |

| 6級 |

| (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 7級 | (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | |

| 8級 |

| (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |

| 10級 |

| (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級 |

| (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

(2)「下肢を足関節以上で失ったもの」(2級、5級)

「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(3)「リスフラン関節以上で失ったもの」(4級、7級)

「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

| (a) 関節が強直したもの (b) 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの (c) 人工関節・人工骨頭を挿そう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの |

(4)「関節の機能に障害を残すもの」(12級)

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう。

(5)準用

障害等級表上に、その属する系列はあるが、該当する障害がない場合は、次により等級を認定することとなる。

①3大関節のすべてに同一の機能障害を残す場合の取り扱い

1下肢の3大関節のすべての関節の機能に著しい障害を残すものは第8級、1下肢の3大関節のすべての関節の機能に障害を残すものは、第10級に準ずる障害として取り扱う。

②下肢の動揺関節

下肢の動揺関節については、それが他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、次の基準によってその等級を認定する。

お問合せ・無料相談はこちら

営業時間:9:00~19:00

定休日:日・祝日

交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。

自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

| 対応エリア | いずれの業務も全国対応しております |

|---|