交通事故では受傷後に上肢や下肢にしびれ等の症状が現れることがあります。これらの症状の原因等を確認するために行われるのが神経学的検査です。ここでは、整形外科における神経学的検査の基礎的なことをまとめています。

1.神経学的検査とは

神経学的検査とは、中枢神経(脳・脊髄)、末梢神経、神経根などの機能を評価し、神経系の障害の有無・部位・程度を特定するために行われる検査です。

整形外科の分野で特に重視されているのは、反射(腱反射・病的反射)・知覚・筋力の検査です。

2.腱反射検査

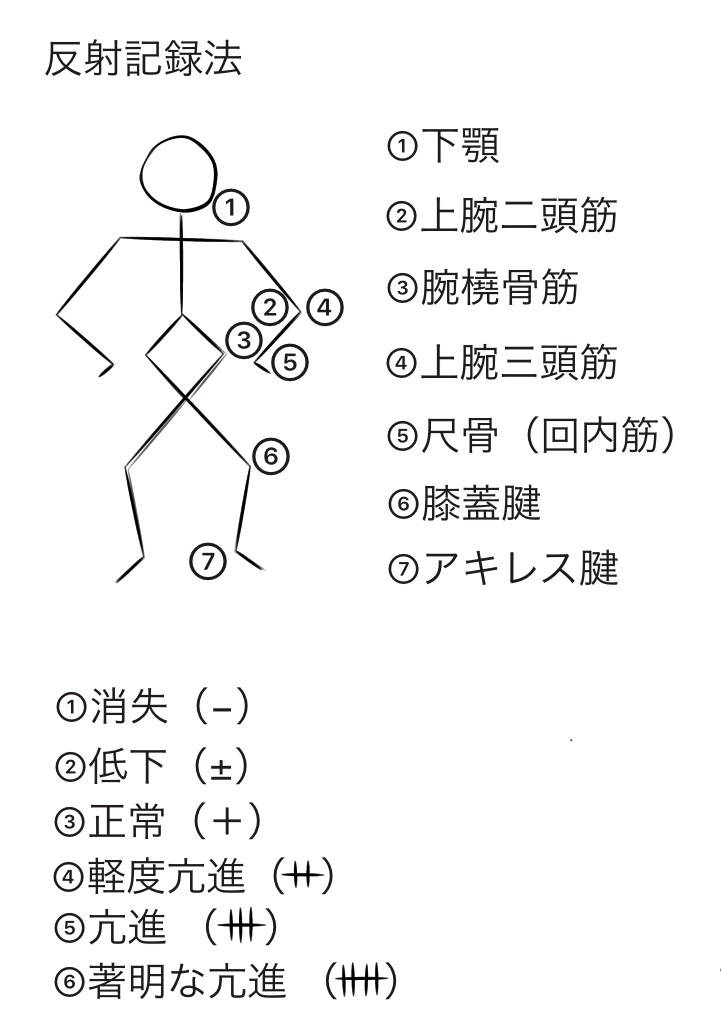

ハンマー(打腱器)で特定の腱(上腕二頭筋腱、上腕三頭筋腱、膝蓋腱、アキレス腱など)に軽く刺激を与えて、腱反射の亢進や低下などが見られるか確認されます。

腱反射の亢進は脳・脊髄の中枢神経の障害が疑われ、腱反射の低下は反射経路(反射弓)の障害が疑われます。

本人の意思が入らない検査のため、客観性があり信頼性が高いとされています。反射の出方に個人差があるため、左右差や他の部位の反射の出方が確認されます。

3.病的反射検査

皮膚の表面に刺激を与えて、手指や足趾に異常な動きが引き起こされるか確認されます。

病的反射は正常では認められないものなので、病的反射が現れると中枢神経(脳・脊髄)に障害を有することが多いとされます。

ただ、腱反射同様に反射の出方に個人差があるため、左右差の有無なども確認されます。

(1)バビンスキー反射

足の底を刺激して、母趾の背屈が起こるかどうか確認されます。信頼性が非常に高いとされます。

(2)ホフマン反射

中指の爪をはじいて、母指が屈曲するかどうか確認されます。

(3)トレムナー反射

中指を掌側からはじいて、母指を含む指が屈曲するかどうか確認されます。

(4)足クローヌス

足先を持って足関節を勢いよく背屈させて、足の屈曲、背屈が交互に反復性に生じるか確認されます。

4.知覚検査

針や毛筆などの道具を使い、触覚、痛覚、温度覚、振動覚、位置覚が正常かどうか確認されます。

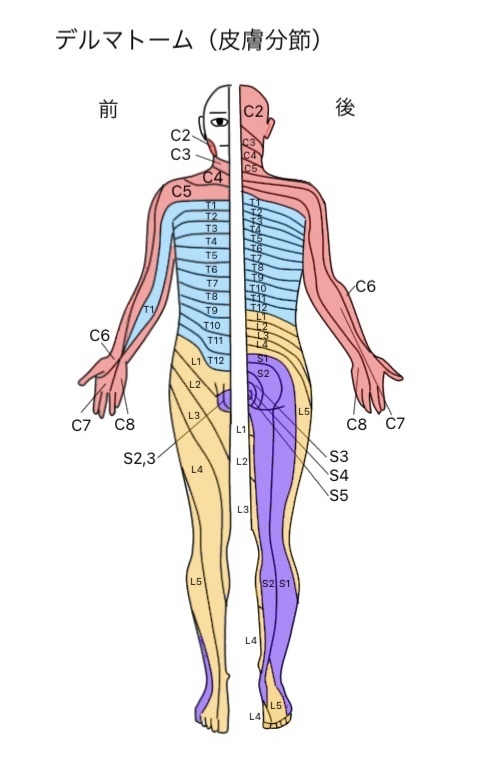

感覚異常が認められる場合は、デルマトーム(皮膚分節)と一致するか確認されます。例えば、親指に感覚異常が認められる場合、C6神経根障害などが疑われます。

5.徒手筋力テスト(MMT)

徒手的に抵抗を与えることにより、筋力低下の有無など確認されます。 筋力の程度は一般に下記の6段階で評価されます。

| 正常(グレード5) | 重力および最大抵抗に打ち勝って身体の一部を関節可動域いっぱいに動かすことができる。 |

| 良(グレード4) | 重力および最小限から中等度の抵抗に抗して動かすことができる。 |

| 可(グレード3) | 重力のみに抗して動かすことができる。しかし、少しでも抵抗を加えると、関節可動域いっぱいに動かすことはできない。 |

| 不可(グレード2) | 重力を除いてやれば関節可動域いっぱいに動かすことができる。 |

| 僅少(グレード1) | 全く動かすことはできないが、筋の収縮を視診や触診で認める。 |

| (グレード0) | 視診でも触診でも筋の収縮を認めない。 |

6.整合性について

神経学的検査では、整合性の有無が重視されています。ある神経が障害されている場合、その障害された神経が支配する特定の部分に運動障害(筋力低下、麻痺など)や知覚障害(感覚鈍麻、異常感覚など)が現れます。

例えば、右上腕三頭筋腱反射の低下、右中指の知覚障害(下記デルマトーム参照)、上腕三頭筋の筋力低下といった神経学的検査の結果と、MRI画像で右C7神経根の圧迫所見が認められますと、右C7神経根の障害として整合性が認められることになります。

【頚部】

| 神経根(高位) | 痛み | 知覚障害・指のしびれ | 腱反射低下 | 筋力低下 |

| C5(C4-5間) | 頸部:肩甲上部 上肢:なし/外側 | なし | 上腕二頭筋 | 三角筋 |

| C6(C5-6間) | 頸部:肩甲上部 上肢:外側 | 母指 | 上腕二頭筋 | 上腕二頭筋 |

| C7(C6-7間) | 頸部:肩甲間部 上肢:後側 | 示指/中指 | 上腕三頭筋 | 上腕三頭筋 |

| C8(C7-T1間) | 頸部:肩甲間部 上肢:内側 | 小指 | 上腕三頭筋 | 手内筋 |

【腰部】

| 神経根(高位) | 知覚障害 | 腱反射低下 | 筋力低下 |

| L3(L2-3間) | 大腿前面 | 膝蓋腱反射 | 大腿四頭筋 |

| L4(L3-4間) | 大腿前面ー下腿内側 | 膝蓋腱反射 | 大腿四頭筋、前脛骨筋 |

| L5(L4-5間) | 下腿外側ー足背内側 | 正常 | 前脛骨筋、長母趾伸筋、 腓骨筋 |

| S1(L5-S1間) | 下腿後面−足外側 | アキレス腱反射 | 長母趾屈筋、腓腹筋 |

7.後遺障害認定との関係

神経学的所見の結果は、自賠責保険の後遺障害認定でも重視されています。神経学的所見・画像所見と自覚症状に整合性が認められることが、12級以上の等級認定をするために求められているためです。

交通事故後の頚椎捻挫・腰椎捻挫後の症状は自覚症状が主体のことが多いですが、画像で神経圧迫所見が認められることもありますので、整合性について留意が必要になります。

以上

(令和7年1月16日改訂)

【関連ページ】